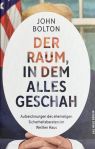

Das Buch „Der Raum, in dem alles geschah“ ist als eines der wichtigsten Trump-Enthüllungbücher angekündigt worden, die in diesem Jahr auf den Markt kommen. Doch der mehr als 600 Seiten dicke Wälzer über die Erlebnisse und Eindrücke des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton liest sich wie ein ermüdendes, minutiöses Sitzungsprotokoll – und verrät zu wenig über das hinaus, was bereits bekannt ist. Neben dem viel zu detaillierten Blick hinter die Kulissen entlarvt Bolton nicht zuletzt seine eigene charakterliche Ähnlichkeit zu Donald Trump.

Das Buch „Der Raum, in dem alles geschah“ ist als eines der wichtigsten Trump-Enthüllungbücher angekündigt worden, die in diesem Jahr auf den Markt kommen. Doch der mehr als 600 Seiten dicke Wälzer über die Erlebnisse und Eindrücke des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton liest sich wie ein ermüdendes, minutiöses Sitzungsprotokoll – und verrät zu wenig über das hinaus, was bereits bekannt ist. Neben dem viel zu detaillierten Blick hinter die Kulissen entlarvt Bolton nicht zuletzt seine eigene charakterliche Ähnlichkeit zu Donald Trump.

John Bolton war 519 Tage lang Sicherheitsberater im Weißen Haus. Er gilt als umstrittener, konservativer Hardliner und Vertreter einer aggressiven militärischen Außenpolitik. Zur Zeit der Präsidentschaft von George W. Bush war Bolton Berater im US-Außenministerium und propagierte zum Beispiel intensiv den Einmarsch der US-Truppen in den Irak. Zuvor war er bereits für George Bush und Ronald Reagan tätig. Er ist scharfer Kritiker der Vereinten Nationen, setzte sich für das Recht ein, dass Privatpersonen weltweit Schusswaffen tragen dürfen und war langjähriger Kommentator des rechten US-Nachrichtensenders Fox News, der es mit der Wahrheit nicht so ernst nimmt und zu Trumps Lieblingssendern gehört. Erst im April 2018 übernimmt Bolton den „zweitbesten Job“ als Nationaler Sicherheitsberater. Eigentlich wollte er Außenminister werden.

Dass rund 17 Monate seit Trumps Wahlsieg im November 2016 vergehen sollen, bevor Bolton der Regierung beitreten darf, scheint ihn getroffen zu haben. Anklänge der kopflosen Hinhaltetaktik finden sich im ersten Kapitel mit dem Titel „Der lange Marsch zu einem Eckbüro im West Wing“. Am 17. November 2016 nimmt der Reigen seinen Anfang. Trump ruft Bolton an und erklärt vielsagend: „Wir werden Sie in den nächsten Tagen hier bei uns haben, und wir ziehen Sie für eine Reihe von Möglichkeiten in Betracht.“ Thanksgiving ruft Trumps Schwiegersohn und Chefberater Jared Kushner an: „Donald ist ein großer Fan von Ihnen, wie wir alle.“ Bolton sei durchaus noch im Rennen für den Posten des Außenministers. Tage, Wochen und Monate vergehen, während sich das Personalkarussell weiterdreht. Ein republikanischer Stratege empfiehlt Bolton zwischenzeitlich, „zu versuchen, der letzte Mann zu sein, der noch steht“. Bolton hat Kontakt zu Vize-Präsident Mike Pence, Reince Priebus (vorübergehend Trumps Stabschef), Steve Bannon (vorübergehend Chef-Stratege im Weißen Haus), Rex Tillerson (vorübergehend US-Außenminister) – und immer wieder auch zu Donald Trump, der ihn regelmäßig um Rat fragt.

„Einige von denen denken, Sie sind der böse Bulle“

Boltons eiserne Ausdauer wird belohnt. Im April 2018 kommt es zum Schulterschluss der beiden Männer, den wohl kaum ein Wortwechsel am Telefon besser belegen kann, als dieser:

Trump: „Einige von denen denken, Sie sind der böse Bulle.“

Bolton: „Wenn wir ‚guter Bulle / böser Bulle‘ spielen, ist der Präsident immer der gute Bulle.“

Trump: „Das Problem ist, dass wir zwei böse Bullen haben.“

Bolton schreibt dazu: „Und ich konnte hören, wie die anderen, die im Oval zur Geheimdienstbesprechung waren, lachten, genau wie ich.“ Doch die gelöste Stimmung weicht bei Bolton bald der sicheren Gewissheit, dass Trump das Land nicht wie ein erwachsener Präsident führt, sondern wie ein Kind auf der Suche nach dem größten, eigenen Nutzen. Erschüttert diagnostiziert er Trumps Defizite beim Intellekt und Allgemeinwissen. So soll er Bolton gefragt haben, ob Finnland zu Russland gehöre. Trump ist auch längst nicht der Hardliner, für den Bolton ihn anfangs wohl gehalten hat. Trump rasselt lieber nur mit dem Säbel, während der Militarist Bolton ihn im Zweifel auch einsetzen würde, zum Beispiel bei politischen Gegnern wie Nordkoreas Diktator Kim Jong Un. Trump setzte jedoch auf eine diplomatische Lösung.

Sprachlich und stilistisch keineswegs hervorragend

Das Meiste davon ist bereits überholt, berichtet, bekannt. Neben der überflüssig wortreichen sowie sprachlich und stilistisch keineswegs hervorragenden Protokollierung des politischen Geschehens lässt sich deshalb nicht viel essentiell Neues aus dem Buch entnehmen. Es fühlt sich an wie ein Dokumentarfilm, bei dem ein aufwendig produzierter Trailer schon die besten Szenen vorweggenommen hat.

Man muss sich wohl auch fragen, warum Bolton für zwei Millionen Dollar Honorar unbedingt dieses Buch schreiben, gleichzeitig aber partout nicht im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump aussagen wollte, wenn die Demokraten ihn vorgeladen hätten. Bolton steht schon länger im Verdacht, dass er sich nur an Trump rächen und sein eigenes Ego stärken wollte. Die Journalistin Jennifer Szalai schreibt in ihrer Buchkritik in der New York Times: „Das Buch strotzt vor Selbstbewusstsein, obwohl es am meisten davon erzählt, dass Bolton nicht viel erreichen kann.“ Treffender geht es kaum.

Dass „Der Raum, in dem alles geschah“ in den USA dennoch zu einem Bestseller wurde, hat vor allem zwei Gründe: Zum einen „funktionieren“ Trump-Bücher auf dem Buchmarkt, gerade im Wahljahr. Amerika liebt und hasst den Präsidenten, und man kann so trefflich über ihn streiten. Die Verlage wissen darum und nutzen den Hype. Möglicherweise endet er in diesem November. Und einen besseren Veröffentlichungszeitpunkt als direkt zum Präsidentschaftswahlkampf hätte sich Bolton nicht aussuchen können. Zum anderen hat Trump selbst die Verkaufszahlen effektiv in die Höhe getrieben, als er Bolton einen Lügner nannte und die Regierung das Buch verbieten lassen wollte.

Überraschungsdeal in Deutschland

In Deutschland ist Boltons schwergewichtige Abrechnung am 14. August vom Kleinverlag „Das neue Berlin“ veröffentlicht worden. Die Berliner Verlagsgruppe Eulenspiegel, zu der der Verlag gehört und die aus früheren DDR-Verlagen hervorgegangen ist, hat damit einen wahren Überraschungsdeal hingelegt. Gegenüber der Fachzeitschrift Buchreport erklärte die zuständige Mitarbeiterin für Rechte und Lizenzen, sie seien selbst ein bisschen überrascht gewesen, dass sie den Zuschlag bekommen hätten, aber „wir wollten das Buch und haben schnell die Vorbereitungen für Übersetzung und Druck getroffen“. An manchen Stellen merkt man die notwendige Rasanz, mit der das deutsche Übersetzerteam über die Seiten fegen musste, damit der Verlag es weniger als zwei Monate nach der US-amerikanischen Veröffentlichung auf Deutsch auf den Markt bringen konnte.

Was hat „Der Raum, in dem alles geschah“ geändert? Im Grunde nichts. Die Republikaner im Kongress ignorieren die in immer neuen Büchern deutlich manifestierte Faktenlage für Trumps Unvermögen, Planlosigkeit und Ich-Bezogenheit – und so erging es auch Boltons mit Spannung und Furcht erwarteten Bericht aus der Schaltzentrale der Macht. In Bob Woodwards Buch „Rage“ (USA: 15. September; Deutsch: „Wut“, 19. Oktober) werden ebenfalls neue brisante Details veröffentlicht. Und wieder wird man sich fragen: Wird es Trump schaden? Das Problem ist: Nach fast vier Jahren Trump-Regierung und zahllosen Büchern, Filmen und Artikeln über ihn hat sich eine gefährliche Gewöhnung eingestellt. Die Wahrheit überrascht nicht mehr. Nur eine Wahl kann jetzt noch etwas ändern.

John Bolton: Der Raum, in dem alles geschah, Das neue Berlin, Berlin, 2020, 640 Seiten, gebunden, 28 Euro, ISBN 978-3360013712, Leseprobe

Seitengang dankt dem Verlag „Das neue Berlin“ für die Bereitstellung eines Rezensionsexemplars.