Hilde Domin, Nelly Sachs, Else Lasker-Schüler oder Rose Ausländer – die Namen dieser jüdischen Dichterinnen sagen zumindest manchen Leser*innen etwas. Aber Gertrud Kolmar? Die meisten Werke der deutsch-jüdischen Lyrikerin und Schriftstellerin, die am 10. Dezember 1894 in Berlin geboren und 1943 in Auschwitz ermordet wurde, erreichten erst posthum eine Veröffentlichung. Zu Lebzeiten erschienen nur drei Gedichtbände. Sie gilt zwar als bedeutende Dichterin, dennoch wurde sie nie besonders ausgiebig gewürdigt.

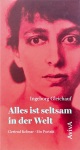

Zu ihrem 80. Todestag im März dieses Jahres erschienen jedoch gleich zwei herausragende Porträts der jüdischen Dichterin. Zum einen „In der Feuerkette der Epoche“ von Friederike Heimann (Jüdischer Verlag), die auch über Gertrud Kolmar promoviert hat; zum anderen „Alles ist seltsam in der Welt“ von Ingeborg Gleichauf (AvivA-Verlag), die über Ingeborg Bachmann dissertierte.

Beide sind überaus lesenswert, doch während Heimann ausführlich auf Leben und Werk eingeht, reichhaltige Interpretationen liefert und ihr Porträt eher essayistisch geprägt ist, bietet Gleichauf den kürzeren Einstieg für alle jene, die einen behutsameren Zugang suchen. Deshalb konzentriert sich die Rezension auf diesen nur 205 Seiten langen Band.

Gleichauf hält sich nicht strikt an den Lebenslauf

Das Inhaltsverzeichnis macht es deutlich: Das Buch wirft Schlaglichter auf verschiedene Lebensstationen und -situationen. Kolmar als Kind, als junge Dichterin, als Briefeschreiberin. Kolmar (aufschlussreich) als Leserin, als Prosaautorin, als Lyrikerin und Dramatikerin. Sie beschaut die Orte, an denen Kolmar lebte und arbeitete, vergleicht ihr Wirken mit ihren „dichtenden Schwestern“, darunter Annette von Droste-Hülshoff, Emily Dickinson und Nelly Sachs. Die Ordnung erlaubt es, ausgewählte Kapitel zuerst zu lesen, weil sich Gleichauf nicht strikt an den Lebenslauf hält.

Das sei auch nicht Ziel des Buches, schreibt die Autorin in der Einleitung: „Gertrud Kolmars Leben und Schreiben sind schwer in der Linearität einer einfachen Geschichte, einer glatten biografischen Erzählung unterzubringen.“ Vielmehr geht es Gleichauf darum, „was es heißt, Kolmar zu lesen, in einen Dialog zu treten mit ihren Texten und über die Texte mit ihrem Leben“. Und so finden Leserinnen und Leser zahlreiche Gedichte, Zitate und Auszüge aus den Prosawerken in diesem Porträt. Was man dagegen vergeblich sucht, sind Fotografien. Es gibt einfach kaum welche, weshalb fast alle Bücher über Kolmar dasselbe Foto ziert, auch die beiden Bücher von Heimann und Gleichauf.

Kolmar als radikale Dichterin

Für die Autorin ist Kolmar eine „Dichterin des Lebens“, obgleich Kolmar als Kind an einem See ein Ertrinken vortäuscht. Gleichauf nennt das „Lust an der abenteuerlichen Inszenierung“. Die Autorin zeichnet Kolmar als eine radikale Dichterin, die nicht einzuordnen ist, in keine Schublade passt. Von ihrer Mutter habe sie die Begeisterung für Tanz, von ihrem Vater, einem Juristen, der gerne schrieb und dessen Erzählungen in Berliner Zeitungen veröffentlicht wurden, den Drang zur Literatur.

„Sie schreibt zart und hart, poetisch, prosaisch, dramatisch, lässt Frauen und Männer, Tiere, Pflanzen und Dinge sprechen.“ Kolmar war eine Literatin, die junge Menschen in der heutigen Zeit noch begeistern kann in ihrem Aufbegehren, in Krieg und Frieden, im Abgestoßenfühlen und Nähesuchen. Fast scheint es, als richte sich die Autorin ganz besonders an die Generation Z und die darauf folgenden.

Die 1953 geborene Ingeborg Gleichauf schreibt poetisch, klar und anschaulich und dennoch mit hohem Anspruch, jedoch ohne sperrig zu sein. Ein Hörbuch wäre eine wundervolle Ergänzung, um die Poesie von Porträtierter und Porträtierender Sprache werden zu lassen. Zuvor hat Gleichauf bereits Bücher über Hannah Arendt, Simone de Beauvoir oder die Liebe zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch geschrieben, aber auch über deutschsprachige Dramatikerinnen sowie „Schriftstellerinnen in der dritten Lebensphase“.

Ihr kurzweiliges und kenntnisreiches Porträt über Gertrud Kolmar ist gelungen, ist ergreifend und vor allem: inspirierend. Denn nach der Lektüre wird sich wohl jede*r auf die Suche machen nach den zahlreichen Veröffentlichungen, die auf dem deutschsprachigen Buchmarkt von Kolmar noch zu bekommen sind. Es öffnet sich ein neues Lesen.

Ingeborg Gleichauf: Alles ist seltsam in der Welt: Gertrud Kolmar. Ein Porträt, AvivA-Verlag, Berlin, 2023, 205 Seiten, gebunden, mit Lesebändchen, 22 Euro, ISBN 978-3949302145

Seitengang dankt dem AvivA-Verlag für die Bereitstellung eines Rezensionsexemplars.